Ситуация на рынке сложилась парадоксальная, если смотреть на нее изнутри, а не через заголовки техноблогов. С одной стороны, мы видим перенасыщение джуниорами и людьми, прошедшими трехмесячные курсы «Python за выходные». С другой стороны, бизнес воет от бессилия, потому что эти люди умеют писать код, но абсолютно не понимают, как этот код должен работать в реальном секторе. Код сам по себе не решает проблемы. Бизнесу не нужны программы, бизнесу нужны отлаженные процессы, которые работают автоматически.

Именно здесь образуется вакуум. Пропасть между «я умею кодить» и «я знаю, как автоматизировать складской учет, чтобы не воровали». Эту пропасть заполняют IT-консультанты и архитекторы решений. Это люди, которые приходят не писать с нуля убийцу Фейсбука, а настраивать сложные, скучные, но критически важные системы. Денег здесь сейчас больше, чем в стартапах, потому что риски ниже, а потребность в выживании у компаний острая. Рассмотрим **перспективные ниши IT-консалтинга**, где прямо сейчас лежит много денег, а поднимать их особо некому.

## 1. Реальное внедрение LLM, а не «болталка» для сотрудников

Все говорят про ИИ. Хайп стоит такой, что уши закладывает. Но если отбросить шелуху, то 90% компаний используют ChatGPT и его аналоги просто как игрушку. Маркетолог пишет посты, программист проверяет код. Это не интеграция. Это баловство. Настоящие деньги лежат в плоскости внедрения локальных LLM (Large Language Models) в закрытые контуры предприятий.

Суть проблемы в том, что компании боятся отдавать свои данные в облако OpenAI или Anthropic. И правильно делают. Утечка коммерческой тайны — это конец бизнеса. Консультант, который приходит и говорит: «Я разверну вам Llama 3 или Mistral на ваших серверах, обучу ее на вашей базе знаний за 10 лет, и она будет отвечать на вопросы техподдержки без выхода в интернет», — такой человек продает не нейросеть. Он продает безопасность и эффективность.

Спрос на **внедрение искусственного интеллекта в бизнесе** именно в таком формате сейчас дикий. Заказчики хотят, чтобы нейросеть анализировала юридические договоры, искала расхождения в сметах или автоматически сортировала входящие заявки по тональности и срочности. Технически это сложно. Нужно понимать не только промпт-инжиниринг, но и архитектуру RAG (Retrieval-Augmented Generation), уметь работать с векторными базами данных и понимать требования безопасности. Специалистов, которые могут собрать это в рабочий пайплайн, а не просто показать демо, на рынке единицы. Ценник за проект по внедрению такого локального ассистента для средней компании стартует от очень внушительных сумм, и это только за настройку, без учета железа.

[promt=»Create a realistic HTML/CSS interface mock-up of a corporate internal AI chat tool. The interface should look strict, enterprise-style (grey/blue tones). On the left sidebar: ‘База знаний: Договоры 2023-2024’, ‘Техническая документация’, ‘Регламенты’. In the main chat window, a user message: ‘Проверь договор с ООО ‘СтройМонтаж’ на соответствие новым рискам по п. 4.2′. The AI response should be structured with bullet points, citing specific document IDs and highlighting a risk warning in red. The header should say ‘Enterprise Secure AI — Local Instance’. No animation needed, just a high-fidelity UI screenshot.» alt=»Интерфейс корпоративного ИИ-чата, анализирующего договоры в закрытом контуре»]

## 2. Импортозамещение и миграция с SAP/Oracle

Тема набила оскомину, но от этого она не перестала быть самой денежной. Крупный энтерпрайз сидел на SAP десятилетиями. Это были системы, в которые вросли корни всех бизнес-процессов — от закупки скрепок до управления доменными печами. Сейчас лицензии кончились или кончаются. Поддержки нет. Обновлений безопасности нет. Система превращается в тыкву.

**Импортозамещение корпоративного ПО** — это не просто переустановка программы. Это хирургическая операция по пересадке нервной системы живого организма. Нужно взять данные из SAP, перенести их в 1С ERP или «Галактику», и сделать так, чтобы завод не встал. Сложность здесь запредельная. Структуры баз данных разные, логика проводок разная.

Консультанты, которые знают, как мапировать процессы из западных систем в российские аналоги, сейчас могут открывать дверь ногой в любой кабинет. Тут важно понимать, что платят не за установку 1С. Платят за методологию перехода. За то, чтобы консультант пришел и сказал: «Вот этот процесс у вас в SAP работал так, в 1С он будет работать вот так, а вот здесь нам придется дописать модуль, иначе бухгалтерия повесится». Это работа с людьми, с их привычками и страхами, помноженная на жесткие технические ограничения.

Ошибки тут стоят дорого. Если после миграции система не увидит остатки на складе, отгрузки встанут, и компания получит миллионные штрафы от контрагентов. Поэтому заказчики готовы переплачивать за опыт и гарантии. (Кстати, часто такие проекты длятся по полтора-два года, обеспечивая стабильный поток денег консультанту).

## 3. FinOps и оптимизация облачных расходов

Лет пять назад все радостно бежали в облака. Это казалось дешево и удобно. Свои сервера не нужны, админы не нужны, платишь только за то, что используешь. Ага, сейчас. Компании переехали, и вдруг выяснилось, что счета за облачную инфраструктуру (Yandex Cloud, VK Cloud, SberCloud или зарубежные AWS/Azure, если кто-то еще умудряется платить) растут в геометрической прогрессии.

Оказывается, разработчики забывают выключать тестовые виртуальные машины. Хранилища забиты логами пятилетней давности, которые никому не нужны. Базы данных развернуты на мощностях, которые утилизируются на 5%. В итоге компания платит за воздух.

Здесь на сцену выходит FinOps-консультант. Это человек, который понимает и в финансах, и в технической части облаков. Он проводит аудит и находит дыры, куда утекают деньги.

Заказчик видит результат мгновенно. Ты заплатил консультанту 500 тысяч, а он сократил твои ежемесячные расходы на 200 тысяч. Окупаемость проекта — 2.5 месяца. Для финансового директора это музыка для ушей. Это одна из немногих ниш, где ценность услуги доказывается простым калькулятором.

[promt=»Create an HTML/CSS/JS visualization using a stacked bar chart representing ‘Cloud Infrastructure Costs’. The chart should show 12 months. The first 6 months show increasing bars (Red mostly). Month 7 has a vertical dashed line labeled ‘FinOps Audit’. Months 8-12 show significantly lower bars (Green). The bars should be broken down into segments: ‘Idle Resources’ (Grey), ‘Storage’ (Blue), ‘Compute’ (Orange). Add a prominent callout box overlaying the chart: ‘Экономия бюджета: 34% после оптимизации’. Use a clean, flat design style suitable for a financial report.» alt=»График расходов на облачную инфраструктуру до и после FinOps аудита»]

## 4. Кибербезопасность для «неайтишных» секторов

Банки и финтех уже давно обложились безопасниками со всех сторон. Там мышь не проскочит. А вот промышленность, агросектор, логистика и строительство — это непаханое поле. У них стоят станки с ЧПУ, подключенные к сети, датчики влажности в полях, системы управления складом. И часто все это висит на дефолтных паролях, а сеть предприятия представляет собой проходной двор.

Хакеры это просекли. Вирусы-шифровальщики сейчас бьют не по банкам (там сложно), а по заводам по производству кирпича или агрохолдингам. Зашифровать базу данных бухгалтерии завода и потребовать выкуп — милое дело. Владельцы таких бизнесов в панике. Они не понимают, что происходит.

Консультант в этой нише не обязательно должен быть суперхакером. Часто достаточно выстроить базовую гигиену: сегментировать сеть (отделить бухгалтерию от станков), настроить бэкапы (которые реально работают и изолированы от основной сети), обучить сотрудников не открывать письма с темой «Срочно оплатить счет». Это работа на стыке IT и административного управления. Спрос огромный, потому что страх потерять контроль над производством — самый сильный мотиватор.

Тут надо понимать одну вещь. Директор завода может не понимать, зачем ему CRM, но он отлично понимает, что такое простой линии на сутки. Поэтому **тренды IT рынка 2025** года явно указывают на смещение фокуса безопасности в реальный сектор.

## 5. Low-code/No-code архитектура для малого и среднего бизнеса

Малый бизнес тоже хочет автоматизацию, но он не может позволить себе нанять штат программистов. Зарплаты разработчиков сейчас такие, что небольшая торговая компания просто не потянет даже двух сеньоров. Да и не нужны они им.

Решение — сборка систем из готовых блоков (Low-code платформ). Это может быть связка Tilda + Airtable + Make (или их российские аналоги) + какой-нибудь мессенджер. Проблема в том, что инструменты есть, а собрать из них работающий механизм предприниматель не может. У него нет инженерного мышления.

Консультант здесь выступает как конструктор. Он берет готовые кубики и собирает из них CRM, систему записи клиентов или складской учет. Это быстро, это дешево в поддержке, и это работает. Ниша огромная. Салоны красоты, автосервисы, небольшие производства, учебные центры. Им всем нужно «чтобы само считалось».

Здесь не нужно писать сложный код, здесь нужно понимать логику данных. Где они создаются, куда передаются, как обрабатываются. Это чистый консалтинг процессов, завернутый в легкую техническую оболочку.

[promt=»Generate a photorealistic image of a cluttered desk of an IT consultant working late at night. On the desk: a laptop showing a complex workflow diagram (nodes connected with lines like on Integromat/Make), a half-empty cup of coffee, a notebook with scribbled diagrams like ‘Заявка -> Телеграм -> Таблица’, and a smartphone showing a notification ‘Server Alert’. The lighting should be moody, coming from the screen and a desk lamp. The atmosphere should convey deep focus and complexity of connecting simple tools.» alt=»Рабочий стол IT-консультанта, проектирующего архитектуру из no-code инструментов»]

## 6. Работа с техническим долгом и «Legacy» данными

Это самая грязная, но необходимая работа. Компании существуют по 20-30 лет. За это время у них накопились терабайты данных в самых разных форматах. Excel-таблицы 2003 года, базы Access, какие-то самописные программы на Delphi, которые написал программист Вася в 2010 году и уволился.

Сейчас все хотят аналитику, дашборды, биг дату. Но чтобы построить красивый график, нужно сначала разгрести эту авгиеву конюшню. Данные нужно очистить, нормализовать, привести к единому справочнику. В одной базе клиент записан как «ООО Ромашка», в другой как «Ромашка ООО», в третьей вообще без ИНН. Для компьютера это три разные компании.

Консультанты по управлению данными (Data Governance) занимаются тем, что выстраивают правила игры. Они говорят: «Теперь мы заводим контрагентов только так. А старые данные мы чистим вот по этому алгоритму». Это нудная, кропотливая работа, которую никто не любит делать. Свои айтишники от нее бегут, потому что это не модно и не молодежно. А консультант приходит, надевает перчатки и начинает чистить. И получает за это очень хорошие деньги, потому что без чистых данных вся цифровая трансформация — это фикция.

—

[promt=»Create an HTML/CSS representation of a fake forum discussion thread.

Header: ‘Forum / IT-Consulting / General’

Thread Title: ‘Сколько сейчас реально брать за аудит 1С после SAP?’.

User 1 (Avatar: grey silhouette, Name: ‘OldSchool_Dev’): ‘Коллеги, предлагают проект. Завод, 2000 юзеров. Хотят переезд с SAP ERP на 1С:Корп. Данные грязные, процессов нет. Думаю выкатить 5 млн за предпроектное обследование. Не нагло?’

User 2 (Avatar: blue circle, Name: ‘SystemArch_88’): ‘5 млн? Ты демпингуешь жестко. Если там реальный SAP был, то процессов там вагон. Я бы меньше чем за 8-10 даже не открывал ноут. Это полгода только интервью с начальниками цехов.’

User 3 (Avatar: green square, Name: ‘Ivanov_Consult’): ‘Поддерживаю. Сейчас **стоимость услуг IT консультанта** на таких проектах выросла x2. Людей нет. Кто знал SAP и знает 1С — их в красную книгу заносить надо.’

Style: Minimalist, dark mode, imitating a generic tech forum like StackOverflow or Reddit but in Russian.» alt=»Форумное обсуждение стоимости услуг консультанта по миграции с SAP»]

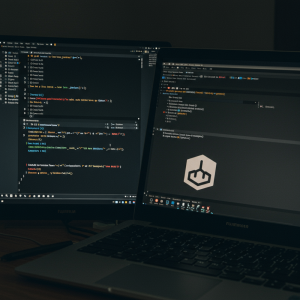

### Почему так вышло и что с деньгами?

Ситуация, когда «айтишников много, а работать некому», сложилась из-за перекоса в сторону чистого кодинга. Курсы учат синтаксису языка, но не учат бизнесу. В итоге мы имеем армию «формошлепов», которые могут нарисовать кнопку на сайте, но впадают в ступор, когда нужно спроектировать процесс согласования договора с тремя условиями ветвления.

Бизнес готов платить тем, кто говорит с ним на языке денег и процессов, а не на языке фреймворков. **Стоимость услуг IT консультанта** в описанных нишах сейчас формируется не от часов (хотя и они дорогие), а от ценности (Value Based Pricing). Если ты спасаешь завод от остановки или экономишь миллионы на облаках, твой гонорар может быть любым, в пределах разумного процента от сэкономленного.

По примерным оценкам, средний чек на проектное обследование (это когда ты просто приходишь и пишешь документ «как надо делать») в сегменте среднего бизнеса начинается от 300-500 тысяч рублей. В крупном энтерпрайзе это миллионы. И это без реализации. Реализация — отдельный бюджет.

Рынок в 2025 году будет только усугублять этот разрыв. Сложность систем растет, количество данных растет, а количество людей, способных охватить это целостным взглядом, не увеличивается. Так что, если вы думаете, куда развиваться из обычного программирования или администрирования — посмотрите в сторону консалтинга. Там нервно, сложно, большая ответственность, но и отдача соответствующая. А писать очередной интернет-магазин — это путь в никуда, конкуренция там скоро съест всю маржу.

Конец.